在中国的历史长河中,结婚是一件大事,涉及许多繁琐的手续和程序,在过去,结婚时不仅需要带上身份证件、户口簿等必要的证明文件,甚至需要携带户口本才能办理结婚登记,这一现象背后蕴含着深厚的历史背景和文化传统,本文将从历史沿革、政策演变以及社会变迁等多个维度探讨为何过去结婚时需要带户口本。

一、历史沿革与传统习俗

在古代中国,婚姻关系的缔结往往受到严格的宗族血缘限制,结婚时,双方家长需经过一系列复杂的礼节和仪式,包括订婚、纳聘、送嫁妆等,这些传统习俗中,户口本的出现和发展,反映了当时社会对于家庭和家族关系的高度关注。

在封建社会时期,户口制度被严格施行,户籍管理成为国家治理的重要组成部分,在结婚时,双方家庭必须提供相关的户籍证明,以确保婚姻合法有效,户口本的出现,使得这一过程更加规范化、透明化,便于政府进行人口统计和户籍管理。

二、政策演变与法律规范

随着时代的变迁,婚姻法的修订和完善也对结婚流程产生了深远影响,早在1950年,《中华人民共和国婚姻法》颁布,规定了婚姻自由的原则,明确了男女平等的权利,这一法律文件为婚姻登记提供了明确依据,同时也对户口本的使用进行了规范。

进入20世纪70年代末至80年代初,计划生育政策实施后,国家开始推行一夫一妻制,并强化了对家庭成员信息的登记管理,这一时期,户口本不仅是个人身份证明,还承载了家庭成员信息及婚姻状况记录,结婚登记时,双方需要提供完整的户口本作为婚姻合法性的证明材料。

进入21世纪后,随着社会进步和法制建设的完善,政府开始简化结婚登记流程,逐步取消了一些不必要的证明文件,但户口本作为户籍管理部门的正式记录,依然发挥着重要作用,特别是在一些特定情况下,如房产继承、子女入学等,户口本依然是不可或缺的身份证明之一。

三、社会变迁与现代化进程

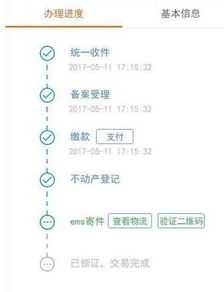

近年来,随着社会的快速发展和人们思想观念的变化,结婚登记制度也在不断改革,政府逐渐减少了繁琐的证明要求,鼓励人们通过线上渠道完成婚姻登记手续,为了适应现代社会的需求,政府部门也积极推广电子证件的应用,努力实现婚姻登记的便捷化和信息化。

尽管如此,户口本仍然在一定程度上保留其原有功能,特别是在某些地区或特殊情况下,仍需使用户口本作为重要凭证,这体现了户口本在历史中的独特地位和实际应用价值,也为今后进一步简化手续、提高效率提供了参考方向。

结婚时需要带户口本的现象根植于中国传统文化和社会发展之中,随着时代的发展,相关政策也在不断调整和完善,未来或许会有更多便利措施推出,但仍需注意保留户口本作为户籍管理和家庭关系证明的功能。